Wir verlassen Gaspard Bay und die Dugongs um nach Port Sandwich zu segeln. Port Sandwich ist eine tiefeingeschnittene Bucht nur wenige Meilen nördlich und einer der sichersten Ankerplätze Malakulas. Bei der Ausfahrt zwischen den kleinen Inseln und Riffen schiebt uns der Strom und malt lauter Wirbel und kleine Wellen aufs Wasser. Beim Segelsetzen bricht Nobbi die Winschkurbel ab, ansonsten verläuft die Ausfahrt herrlich unspektakulär. Auf See erwartet uns merkwürdig konfuser Seegang. Die Ozeanwelle wird verziert von lauter kleinen zackigen, spitzen kleinen Wellen. Einige Meilen werden wir durchgeschüttelt bis wir ins ruhige Wasser von Port Sandwich abbiegen. Vor der Einfahrt sehen wir einen Wal, der leider abtaucht und sich nicht genauer ansehen lassen will.

Wir ankern hinter Planters Point, eines der beiden anderen Boote die hier liegen, kennen wir schon aus Port Vila. Auf dem hellen Strand und sogar auf der verfallenen Pier sind lauter Kühe unterwegs und wir hören viele Hühner.

Es regnet und regnet und regnet. Sehr ergiebig und am nächsten Tag auch. Wir wollen uns trotzdem den Ort Lamap ansehen und gehen einfach los. Die „Straße“, eine Schotterpiste, versinkt ab und zu komplett in einer Pfütze. Wir kommen an schönen Gärten und gepflegten Häusern vorbei, ein paar Kinder winken uns, einige Frauen sammeln Muscheln.

Im Ort sitzen viele Männer zusammen, die ziemlich Kava beduselt wirken und es riecht, als würde hier auch irgendetwas geraucht werden. Die Frauenrunde an der Kirche ist fröhlicher und findet uns in unserer Regenkleidung ziemlich lustig. Der Ort Lamap wirkt etwas traurig, wir sehen viele leerstehende, verlassene Häuser und Ruinen ohne Dach. Das schlechte Wetter trägt natürlich dazu bei. Auffällig sind die vielen Tiere, überall Kühe, Schweine und Hühner. Die Kühe stehen theoretisch auf eingezäunten Weiden, steigen aber ganz souverän über den Zaun um uns genauer in Augenschein zu nehmen.

Am Laden treffen wir David, der uns erzählt, dass der Laden geschlossen hat weil der Besitzer schläft. Das ist zumindest das, was wir verstehen. Ansonsten ist er bester Dinge und findet einfach alles „Nambawan“. Also super gut, number one, sozusagen top magic.

In Vanuatu gibt es eine Vielzahl von Sprachen und Dialekten. Tatsächlich hat Vanuatu die höchste Sprachdichte der Welt. 109 Sprachen um genau zu sein, das haben wir im Museum gelernt. Letztes Jahr waren es noch 110, nun ist der letzte Sprecher gestorben. Die 320.000 Ni-Vans (die Einwohner Vanuatus) verständigen sich auf Bislama, Vanuatu Pidgin English. Außerdem werden Englisch und Französisch gesprochen, bis zur Unabhängigkeit 1980 wurde Vanuatu von einem Englisch-Französischen Condominium verwaltet. 95 % der Worte in Bislama sind englischen Ursprungs. Geschrieben werden sie etwa wie ein deutsches Grundschulkind englische Worte buchstabieren würde. Uns ist diese Sprache sehr sympathisch. Gesprochen verstehen wir nur einige Worte, aber man lernt schnell dazu und lesen kann man es mit etwas Übung ganz gut.

Auf unserem Spaziergang treffen wir wieder auf einige nette Beispiele. Auf diesem Brett am Laden zum Beispiel lesen wir, dass der Besitzer Mehl zum Brotbacken vorrätig hat (Flawa – flour). Blong und long dienen als Verbindungsworte und Präpositionen. Berühmt ist die Tusker (Bier) Werbung Bia blong Yumi. Unser Bier. Bier für dich und mich. Schön finde ich auch den Aufruf zum Umweltschutz „Protektem Envaeronment blong Yumi“.

Eine nette Frau winkt uns aus ihrem Garten zu und schickt ihren Mann vor, er soll mit uns sprechen. Die Familie lebt mit ihren drei Jungs auf einem hübschen kleinen Hof, der Mann fischt und sie haben einen großen Garten mit ganz viel Obst und Gemüse. Ursprünglich kommen sie von der Nachbarinsel Ambrym und wollen wissen wo wir herkommen und wo wir schon waren. Wir bekommen eine riesige Pampelmuse geschenkt und bedanken uns mit einem Stück Seife, über das die Mutter sich sehr freut.

Wie gut, dass wir unsere Regenkleidung angezogen hatten. Wir waren drei Stunden unterwegs und es hat durchgehend geregnet. Am nächsten Morgen scheint endlich die Sonne, wir überlegen kurz, ob wir unsere Pläne ändern sollen, gerne würden wir uns noch einmal bei besserem Wetter umsehen. Wir entscheiden uns trotzdem den Anker aufzuholen und nach Ambrym zu segeln.

Uns erwartet ein wunderbarer Segeltag. Erst rauschen wir mit über 6 Knoten über die Enge zwischen Malakula und Ambrym. Als wir in den Windschatten von Ambrym kommen, verschwindet der Wind kurz ganz. Doch das macht gar nichts, wir machen gerade Mittagspause und genießen die Windstille zu Makrelenfilets aus der Dose mit Knäckebrot. Der Wind kommt zurück und wir segeln mit leichtem Wind bei absolut glattem Wasser an Ambryms Nordküste entlang.

Ambrym ist ein riesiger Vulkan, in der Caldera die vor 2000 Jahren bei einem riesigen Ausbruch entstanden ist, haben sich zwei Vulkankegel gebildet, Benbow und Marum. Die beiden Kegel sind 1300 m hoch und der Vulkan gilt als durchgehend aktiv. Im Moment hat er Warnstufe 1 „Sign of Volcanic Unrest“. Die Flanken der Insel sind von grünem dichtem Wald bedeckt, die beiden Kegel ragen schwarz auf. An der Küste sehen wir schroffe Felsen und steile Hänge.

Wir entscheiden uns für einen Ankerplatz vor einem einsamen Strand. Die Insel fällt steil ab, über und unter Wasser. Doch hier gibt es einen Platz an dem wir gut ankern können. Auf 13 m Wassertiefe beißt sich unser Anker in den schwarzen Sandgrund.

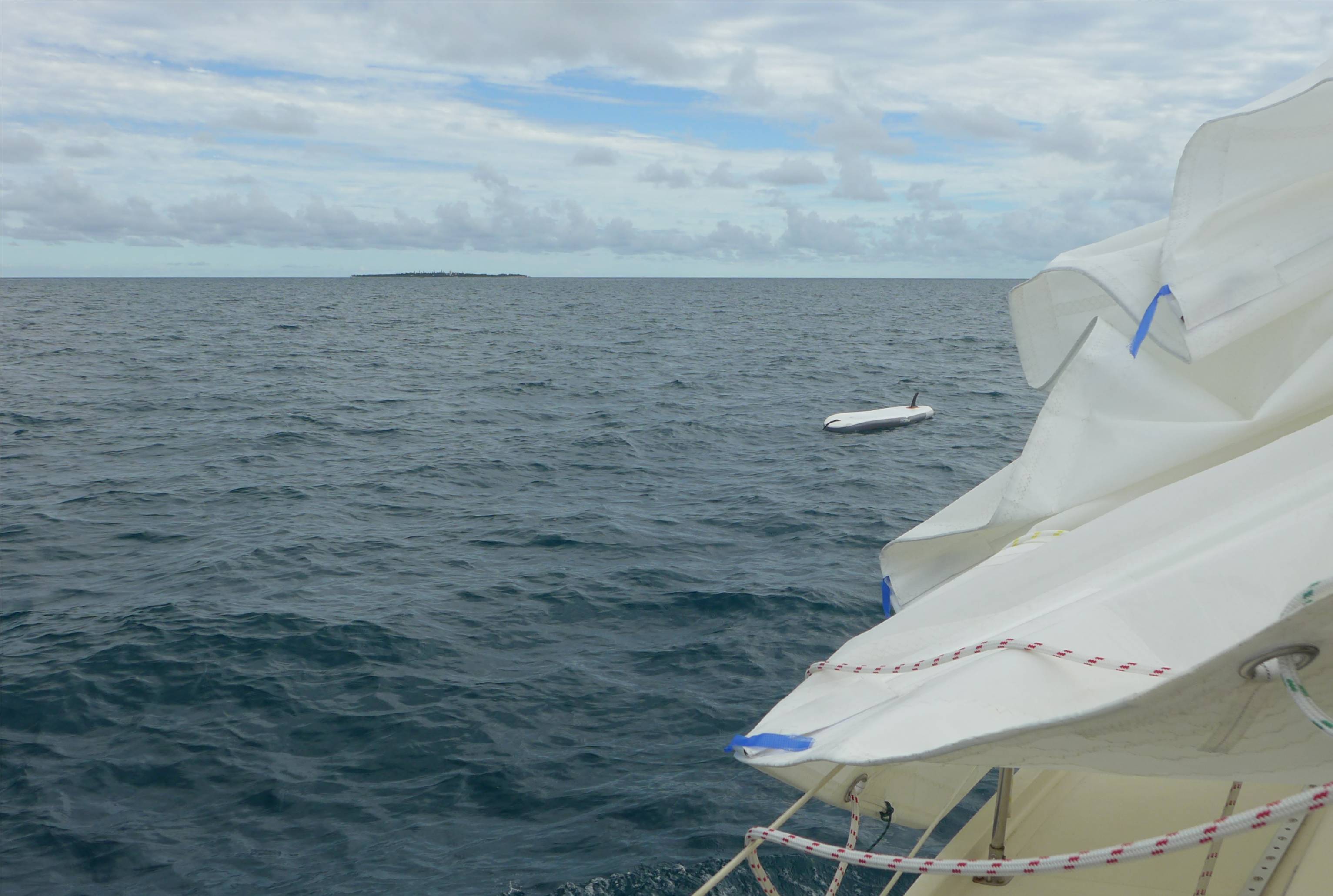

Der Abend ist wunderschön, wir gucken Wolkenkino. Die Wolken verändern sich ständig und werden von der untergehenden Sonne in den schönsten Farben angeleuchtet. Der Schwell wiegt uns weich in den Schlaf. Auch am nächsten Morgen gibt es wieder Kino, wenn auch ganz anderes. Gerade als wir überlegen, dass es ja nicht ganz ungefährlich ist mit so einem kleinen Boot mit Außenborder von Insel zu Insel zu fahren, beobachten wir eine Rettungsaktion. Ein treibendes Boot wird von einem anderen in Schlepp genommen und zu „unserem“ Strand gebracht, das antriebslose Boot wird hier mit „all hands“ auf den Strand gezogen und alle dreizehn Personen klettern nun in ein Boot und setzen ihre Reise fort. Wir schwimmen ausgiebig im klaren Wasser und segeln dann weiter nach Pentecost.